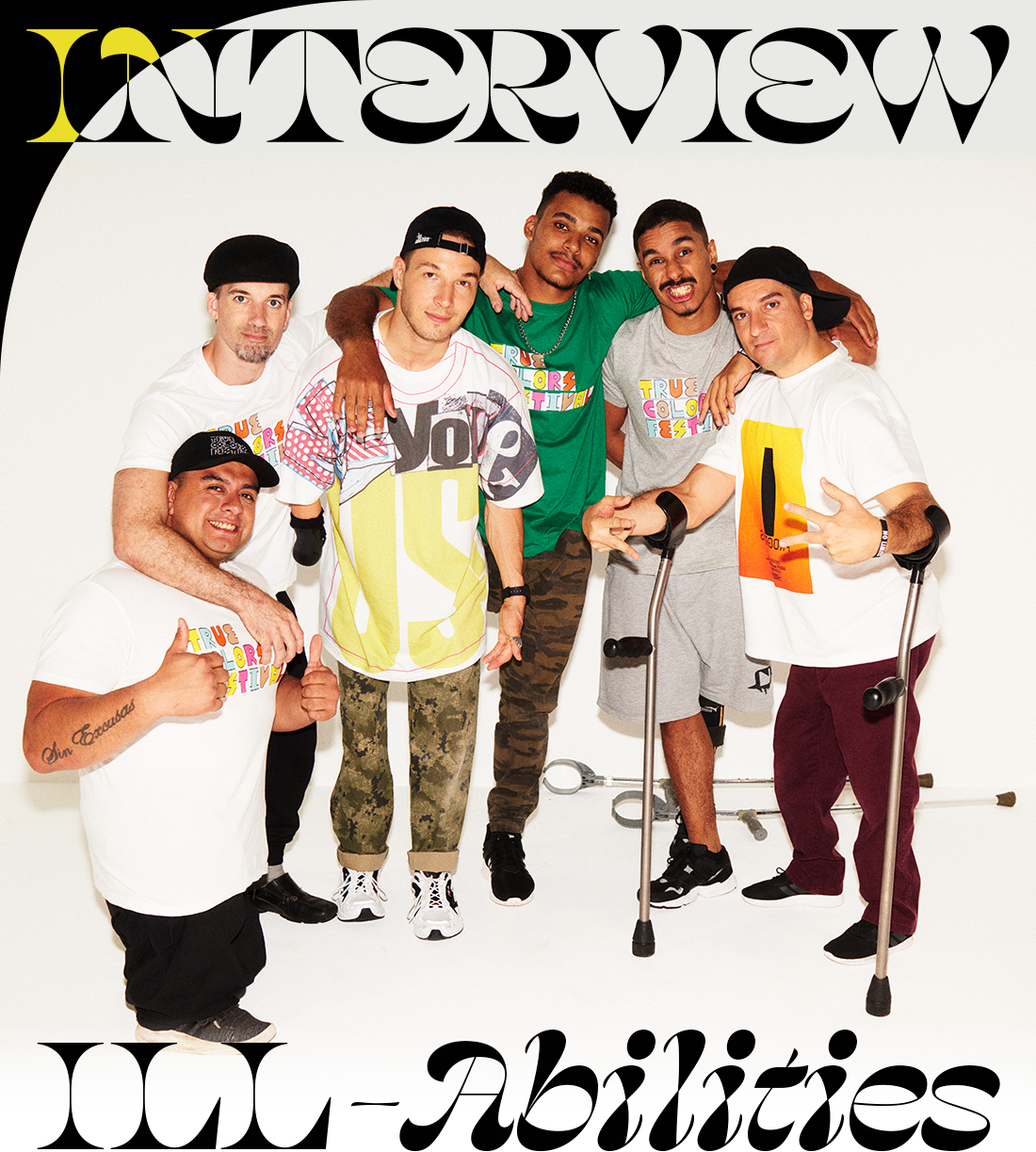

障害をものともせず躍進し続ける

多国籍ブレイクダンスチーム

ILL-Abilitiesにスペシャルインタビュー!

8人のB-BOY、ブレイクダンサーからなる多国籍ダンスチーム ILL-Abilities。

メンバーそれぞれに障害を抱えつつも、

それを感じさせない圧巻のスキルとパフォーマンス力で世界中から注目を集めている。

今回、障害・性・世代・言語・国籍などのあらゆる多様性があふれ、

皆が支え合う社会を目指すパフォーミングアーツの祭典

「True Colors Festival - 超ダイバーシティ芸術祭-」(主催:日本財団)での

ショーケース&ワークショップのため来日した彼らに、

NYLON JAPANがスペシャルシューティング&インタビューを敢行!

メンバーを代表して、リーダーのルカ・レイジーレッグス・パトエリに

ILL-Abilitiesの魅力やマインド、ダンスについて語ってもらった。

—— ILL-Abilitiesはどんなグループですか?

グループを結成したのは2007年。結成するにあたって「B-BOYのスーパーダンスクルーを作りたい」って思っていたんだ。現在は6カ国から集まった8人のダンサーで活動しているよ。僕達の目的は高度なダンスパフォーマンスをするだけではなく、最近ではオーディエンスを教育するという目的もある。僕達のような障害を持っている人だけではなくて、より広い意味で様々な特徴や能力を持った人達へのメッセージにもなっていると思うんだ。

—— 多国籍なメンバーですがどのようにして集まったんですか?

それまではいろんなダンスのコンペティションに参加していて、その時に様々な障害を持った人達と知り合うことができたんだ。だから彼らに「一緒にやらないか?」って連絡してこのチームがスタートしたんだよ。今となってはワールドワイドな現象にまで発展していると思う。

—— 10日に行われたイベントはいかがでしたか?

ショーケースでは2つの要素があって、1つは僕達のエネルギッシュなコレオグラフィー、もう1つは日本のトップダンサーとのエキシビジョンダンスバトル。今回この2つをフィーチャーできたことがすごくうれしかったよ。特にダンスバトルでは、僕達本来のエッセンスが見られたんじゃないかな。それに、日本のトップレベルの人達と高いレベルで戦うことができてエネルギーをもらえたよ。ワークショップでは全ての人にダンスを教えることが目的。そのなかでただダンスを教えるだけではなくて、自分らしく動くこと、そしてそれに対して自信を持つということを伝えたかったんだ。

—— 日本のダンスシーンはいかがですか?

日本に来るのはこれで5回目、いつも日本のダンスシーンはすごく面白いと思っているよ。エネルギッシュで、クリエイティヴで、ダンスをする楽しさを大事にしているように感じる。もちろん、バトルの相手に対しての競争心があるんだけど、その上でさらに交流を深めようとする意識が伝わってくるんだ。日本のダンサーは自分の動きに反応してくれて、より楽しいものにしていこうという気持ちがあると思う。それらを含めて今回のイベントにはすごく興奮していたし、自分にとってのベストバトルはこれまで日本でやってきたバトルなんじゃないかな。

—— NYLON JAPANの15周年のテーマ『NEW POWER, NO BORDER』にちなんで、

ILL-AbilitiesのNEW POWERなところとNO BORDERなところは?

NO BORDERなことの1つとして、社会がいかにインクルーシヴでバリアフリー、全ての人がアクセスできるような場所を作るということが大切。人種、年齢、ジェンダー、障害の有無、それらを全て超えて声を出せるということが“NEW POWER, NO BORDER”だと思うな。

—— 障害について知るためにはどうすればいいですか?

障害にまつわることに対して、知らないことに対する怖さがあるんじゃないかな。それぞれの障害によって必要なものは違うし、個人によってどういう特徴があるのかも違う。そういうことに対して聞いてはいけない、わからないという恐怖心があるんだと思っていて。個人的にはどんどん質問をしてほしいと思うよ。逆に質問をしないで勝手に想像して、勝手に決めつけられてしまうことのほうが悲しいよ。

—— ILL-Abilitiesが掲げる目標は?

僕は幼い頃から自分の障害が自分のしたいことの妨げになったり、障害になったと感じたことはないんだ。特に、HIP HOPカルチャーやダンスカルチャーでは他の人と違うことが武器になったりするから、自動的に僕達の障害が1つの特徴として有利に働くことがある。かといって普通のダンサーと比べて努力しなくても良かったということではなくて、普通のダンサーと同じくらいダンスの練習をしているんだ。だから、僕達は“障害を持ったダンサー”として世界一になるのではなくて、ただ単純に世界一のダンサーになるという目標を持って活動しているよ。

—— 最後に、全てのNYLON JAPAN読者へ向けてメッセージをお願いします!

「言い訳なし、限界なし」という言葉は、ダンサーや障害のある人だけではなくて、全ての人に対して言えることだと思っているよ。状況を見てそれに適応する、そして、その適応の仕方が自分なりのやり方であること。重要なのは、違っていることは間違っていることではない。自分のやり方を見つけることが、自分を信じることにつながっているんだ。これがいちばん重要だと思うよ。

▶ イルアビリティーズの滞在中ドキュメントの連載ムービーが公開スタート!

True Colors Festival - 超ダイバーシティ芸術祭-」とは?

障害・性・世代・言語・国籍などのあらゆる多様性があふれ、皆が支え合う社会を目指すパフォーミングアーツの祭典です。2019年夏〜2020年夏にかけた1年間、観て・学んで・参加できる、多彩なプロジェクトを展開します。

truecolors2020.jp

次回イベントは10月22日(火・祝)代々木公園でのフェス。言語や国籍を超えてビートが重なる。入場無料!

True Colors BEATS ~Uncountable Beats Festival~ 多様な人々による様々なリズム、様々なテンポ

truecolors2020.jp/program/beats/

イベント・ディレクター:サンティアゴ・バスケス ゲスト・アーティスト:ermhoi(エルムホイ)、xiangyu(シャンユー)、岩崎なおみ、大友良英、角銅真 実、勝井祐二、コムアイ(水曜日のカンパネラ)、フアナ・モリーナ、ミロ・モージャ ゲスト・バンド: YAKUSHIMA TREASURE(水曜日のカンパネラ×オオルタイチ)、Monaural mini plug(モノラルミニプラグ)

ゲストDJ:岸野雄一

PHOTOGRAPHY : RYOSUKE YUASA

STYLING :

HAIR&MAKEUP : KATO (TRON)

INTERVIEW&EDIT: KAHO FUKUDA

DESIGN : AZUSA TSUBOTA

CODING : JUN OKUZAWA